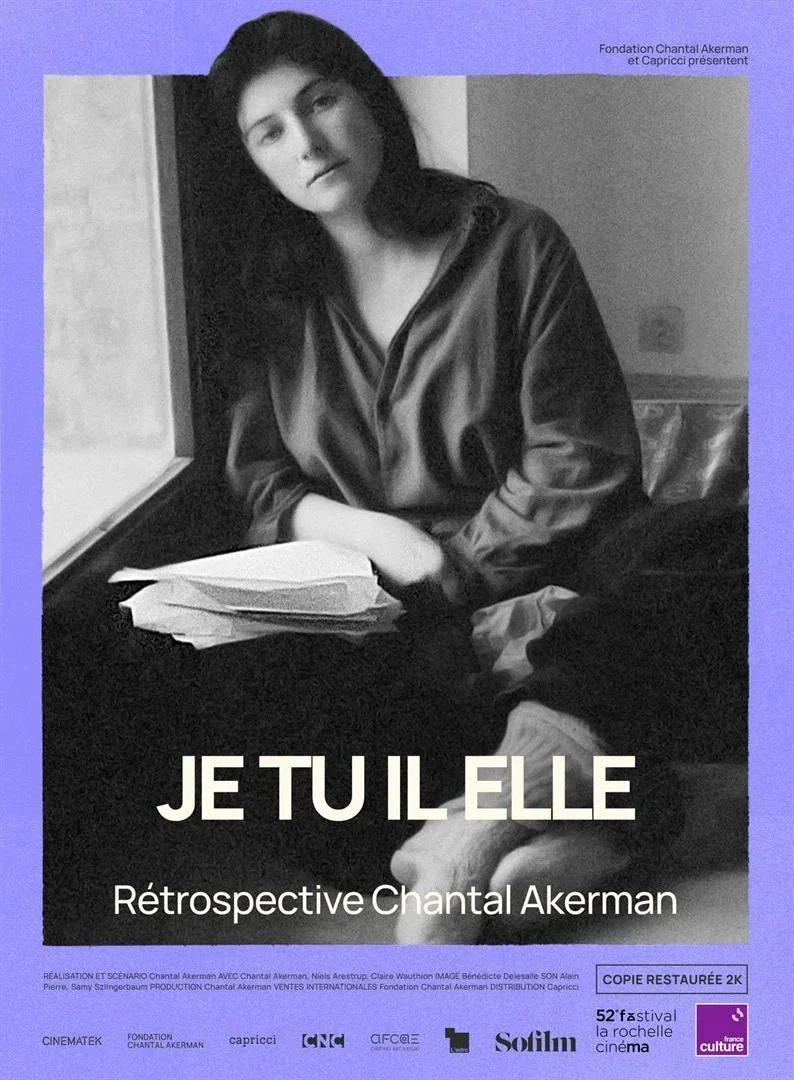

JE, TU, IL, ELLE - Chantal Akerman

Droits réservés

Un film à soi

Si Chantal Akerman est principalement connue pour son chef-d'œuvre Jeanne Dielman 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, la rétrospective qui lui est consacrée est l’occasion de (re)découvrir ses autres films, et notamment Je tu il elle. Elle y filme comme personne la dépression et la solitude qui suivent une rupture, mais aussi l’élan qui pousse à sortir de chez soi et à reprendre vie. De l’isolement aux retrouvailles charnelles, en passant par la route qu’il faut emprunter entre les deux, le film raconte avec force et délicatesse trois moments de la vie d’une jeune femme.

« Et je suis partie. » Ainsi commence l'énigmatique Je, tu, il, elle de Chantal Akerman, premier long-métrage de la cinéaste belge, réalisé en 1974. Récit d’une aliénation autant que d’une reprise de liberté, le film met en scène, entre autres, l’abandon, l’amour et la sexualité dans de longs plans fixes hypnotiques, avec une force et un érotisme rares. Nous y suivons les pérégrinations de Julie, interprétée par Akerman elle-même, en proie à la solitude après une rupture, et qui tente d’établir des contacts avec le monde. Cela commence par l’écriture de lettres, puis par la rencontre avec un routier (Niels Arestrup), pour s’achever dans le lit d’une ancienne amante (Claire Wauthion). Le titre est un indice de la construction de cette autobiographie, divisée en quatre adresses. Il n’y aura pas de nous : les expériences d’intimité s’achèvent après l’amour, et la jeune femme repart sans un mot. Première fiction de la cinéaste, cette dernière nous donne à voir et à sentir le monologue intérieur qui traverse son héroïne, entre instincts primaires et recherche de soi.

Habiter l’absence

Je, tu, il, elle nous raconte avant tout ce que provoquent la solitude et l’absence. Le film semble en effet s’ouvrir sur un repli, provoqué par un chagrin d’amour, et dans lequel la protagoniste s’enferme avec des gestes mécaniques et instinctifs de survie : écrire, manger du sucre en poudre à la cuillère, à même le sachet. Pour autant, la jeune femme n’est pas totalement isolée. Dans sa chambre, une grande porte-fenêtre laisse passer la lumière et les bruits du dehors. La neige nous donne un indice sur la saison, mais la notion du temps à l’intérieur de la pièce est devenue incertaine. « J’ai su qu’il y avait sans doute vingt-huit jours que j’étais là », nous dit la voix off. Comment calculer le temps lorsque ce qui lui donnait un sens n’existe plus ? Le cycle du corps semble devenir l’unité de mesure pour se repérer dans un monde déserté.

Parallèlement au temps, le film nous raconte aussi la réappropriation de l’espace vide, qui paraît immense lorsque l’on s’y retrouve seul·e. Comme dans les textes sacrés, Akerman construit son univers, réduit à la chambre, en énumérant les six jours qu’il lui faut pour apprivoiser la pièce dont elle ne sort jamais. Ici, pas de nouvelles dimensions ou créatures, mais la réduction au strict minimum. Au bout du cinquième jour, un lent mouvement de caméra balaie la pièce de droite à gauche, comme un regard qui contemplerait le travail effectué. Après qu’elle s’est débarrassée de tous les objets, la recréation du monde s’achève le sixième jour : « Je me suis couchée et je lui ai écrit », comme s’il fallait se refaire un monde à soi pour pouvoir s’adresser à celle qui n’est plus là. Assise par terre ou sur ce qu’il reste du lit, elle écrit compulsivement dans un espace réduit à l’essentiel : un matelas au sol, des feuilles de papier et un stylo. Ce monde recréé est aussi celui de l’attente. La jeune femme, bien qu’enfermée, guette le monde extérieur, dans l’espoir d’entendre les pas de son amante revenir. Si cet univers brille par son dépouillement matériel (le personnage finit par enlever ses vêtements), il se remplit aussi des mots de son personnage. Les lettres recouvrent le sol sur lequel elle s’allonge, et les mots de la voix off, journal dont nous partageons l’intimité, nous enveloppent.

Droits réservés

Une chambre à soi

Il est difficile de ne pas penser, en voyant Je tu il elle, à un roman fondateur de l’histoire litteraire et féministe, Une chambre à soi de Virginia Woolf (aussi traduit par Un lieu à soi par Marie Darrieussecq). Ici, la chambre et le lieu ne font plus qu’un, tant la pièce semble contenir, du moins pendant la première partie, toute la vie de la jeune femme. Le film repose par ailleurs sur une intéressante distinction entre intérieur et extérieur. D’un côté la maison, et plus spécifiquement la chambre, où le personnage principal vit avec une femme, ou avec l’attente qu’elle revienne. De l’autre, une route et un bar, où elle fréquente un homme, avec qui il n’y a pas de dialogue. Même lorsqu’ils ont un rapport sexuel, la caméra ne filme que le visage du jeune homme, qui commente son plaisir. Jamais nous ne verrons leurs corps partager le même plan dans un rapport intime malgré la promiscuité de la cabine du camion. Leur seul moment de réunion à l’écran se fait autour d’une table, dans le bar, où ils n'échangent aucun mot et où ils boivent leur bière en s’évitant du regard.

La chambre est ici le lieu de la solitude et du dépouillement, mais aussi de la sensualité, du contact physique, des corps ensemble. La rencontre avec le personnage interprété par Niels Arestrup semble avoir été un moyen, un passage sur la route pour se rapprocher géographiquement de la chambre de celle qui est vraiment désirée. La photographie du film, avec un somptueux noir et blanc tout en nuances, accentue cette séparation : là où le grain gris de l’image rendait le jeune homme presque flou, la clarté et la netteté du blanc font se confondre les corps des deux femmes, pour ne former qu’une seule entité. Cette dichotomie subtile n’est pas la représentation de deux personnalités contradictoires, comme une division ou un choix impossible pour le personnage. S’il peut souligner un écart entre la vérité des sentiments intimes et la superficialité des rencontres fugaces, le film montre avant tout la trajectoire d’une femme en mouvement, dont le dernier geste est, après avoir retrouvé les bras de son ancienne amante, de repartir sans un mot. Ici, l’amour final n’est pas une fin en soi ou un repos : l’étreinte est aussi une réunion déchirante.

Le film de Chantal Akerman, à l’image de toute son œuvre, est marqué par un rapport à la fois franc et distancé, direct et pudique, aux corps féminins, à la sexualité et à la nudité. Dans le court-métrage In Her Own Words produit en 2023 sur le travail de Chantal Akerman, la cinéaste revient, avec ses propres mots, sur son travail et la force qu’elle a mise dans ses films. À propos de Je, tu, il, elle, elle mentionne cette nécessité de trouver son propre langage sans passer par celui des hommes pour pouvoir raconter des histoires et s’exprimer. La temporalité du film suit le rythme de son personnage, de son corps et de ses élans. « C’est, nous dit-elle, ma manière d'être en lutte ».

LOUISE BERTIN

Je, tu, il, elle

Réalisé par Chantal Akerman

France, Belgique, 1976

Je : une jeune femme seule chez elle, déplace ses meubles, finit par les pousser contre les murs et par s’allonger par terre.

Tu : en mangeant du sucre à la petite cuillère, elle écrit des lettres. Les jours passent, les pages s’accumulent.

Il : après plusieurs semaines passées à déchirer et à recommencer ces lettres, elle sort le soir et rencontre un camionneur qui parle de lui, du désir, de son rapport aux femmes.

Elle : en pleine nuit, la jeune fille va chez une amie qui la repousse d’abord, puis partage avec elle son repas et son lit. Au petit matin, la jeune fille part sans un mot.

En salles le 25 septembre.