RENCONTRE AVEC RENATE REINSVE : « Plus vous êtes honnête sur vos défauts, meilleure actrice vous devenez »

© Eye Eye Pictures 2024

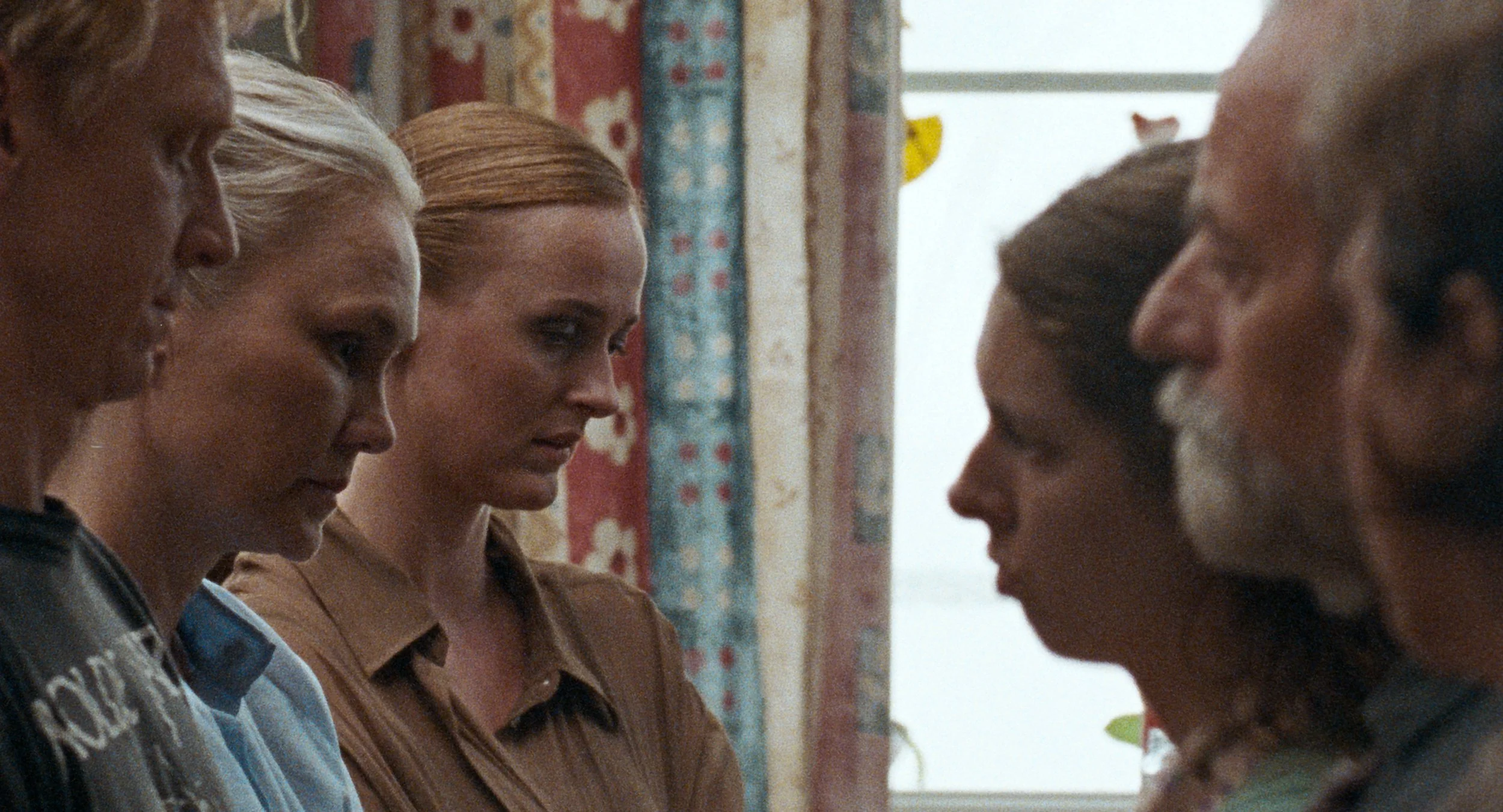

La Norvégienne, découverte en 2021 dans Julie (en 12 chapitres), incarne une actrice mère d’un enfant accusé de violences dans La Convocation. Un rôle d’une physicalité intense, qui lui a demandé beaucoup de préparation mais tient aussi à la relation de confiance nouée avec le réalisateur.

Vous connaissiez déjà le réalisateur de La Convocation, Halfdan Ullmann Tøndel, qui a écrit ce rôle pour vous. Comment est né le personnage d’Elisabeth ?

Renate Reinsve : Nous avons tourné un court-métrage sur l’île de son grand-père [Ingmar Bergman, ndlr] en seulement deux jours. J’ai longtemps travaillé au théâtre avec de très bons metteurs en scène, mais avec Halfdan, nous avions une connexion artistique si forte que nous en avons eu les larmes aux yeux. Nous savions qu’il nous fallait faire quelque chose de plus gros ensemble. C’est là qu’il a commencé à écrire le personnage d’Elisabeth dans La Convocation. Il a repoussé toutes les limites des contrastes du personnages. Il m’a aussi vue au théâtre, où le jeu est très expressif, et cela lui a inspiré un rôle très physique. Lorsque j’ai lu le premier script, j’en savais donc déjà beaucoup. Mais ce qui m’a encore impressionnée, ce sont les dynamiques et la complexité de chaque scène, et de l’ensemble. Halfdan est un excellent auteur et tout était clair : les personnages comme la situation. Ensuite, rassembler les financements pour faire le film a pris du temps. Un temps qu’il a pris pour retravailler de nouvelles versions, à chaque fois plus intenses.

Comment décririez-vous ce personnage si singulier ?

C’est difficile d’expliquer, car lorsque je l’incarne, je suis un seul bloc. Au départ, Elisabeth n’a aucun contrôle sur la situation et ignore totalement ce qui se passe. Elle est encore endeuillée par la mort de son mari, traumatisée par leur relation, et le fait d’être une actrice attire sur elle beaucoup de préjugés. On la juge manipulatrice – ce qu’elle est, à certains égards – et incapable de réguler ses émotions, de ne pas mettre son propre stress sur les autres. Mais dès qu’elle comprend les enjeux du conflit, elle se calme et tente de le résoudre. C’est un personnage très intense, vraiment le plus difficile qu’il m’ait été donné de jouer jusqu’ici. C’était un challenge à la fois physique et mental.

Il y a beaucoup de choses qui passent effectivement par son corps, notamment plusieurs scènes de danse. Comment les avez-vous travaillées en amont et sur le plateau ?

Comme je viens du théâtre, il est très naturel pour moi d’exprimer l’intériorité d’un personnage via sa physicalité. L’un des films préférés d’Halfdan, c’est Que le spectacle commence [film musical réalisé par Bob Fosse en 1979, ndlr], il adore la danse au cinéma. Et dans La Convocation, celle-ci a plusieurs fonctions. La première scène de danse brouille les perspectives : on ne sait plus qui perd la tête, et qui on doit suivre. D’une certaine manière, elle fait basculer le film vers un autre genre. Tout était organisé et travaillé avec un chorégraphe. La seconde scène, quant à elle, agit comme une métaphore de ce que traverse Elisabeth. Tout le monde est si fasciné par elle que les gens veulent littéralement un bout de cette femme. Dès qu’ils l’obtiennent, ils veulent en abuser et cela se transforme en violence. Pour moi, c’est le miroir de ce qui lui arrive dans la vie : on la juge en se basant sur des informations parcellaires, et elle est prisonnière du jugement des autres dans la rue comme à l’école de son fils.

Vous-même, étant actrice, avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire ?

Je suis très différente de mon personnage. Je ne résout pas les conflits de la même manière. Mais justement, j’aime jouer en m’éloignant de moi-même, en essayant de trouver une vérité dans quelque chose en lequel je ne crois pas.

© Eye Eye Pictures 2024

Le film est tourné en huis clos dans une école qui ressemble tantôt à une prison, tantôt à un couvent. L’atmosphère devient très étouffante. Comment vous êtes-vous coulée dans ce décor ?

L’équipe a repéré près de 240 écoles avant que Halfdan arrête son choix sur celle-ci. On peut y voir beaucoup de choses, depuis un asile psychiatrique jusqu’à une prison, en passant bien sûr par une école. Nous avons tourné sur la côte ouest de la Norvège, dans une toute petite ville, et c’était aussi claustrophobique que dans le film. Nous n’avions pas d’autre choix que de nous plonger de plus en plus profondément dans nos personnages, la satire et le thriller.

La scène la plus impressionnante du film est sûrement celle pendant laquelle votre personnage rit pendant un temps démesurément long, ce qui finit par devenir franchement embarrassant. Comment l’avez-vous tournée ?

Dans le script, ce n’étaient que deux lignes qui disaient qu'Elisabeth riait longtemps avant de s’effondrer. Il est impossible d’imiter ce stade de dépression pour une actrice. Je savais que le seul moyen d’y parvenir, c’était de trouver ma dynamique à moi, créer une histoire au sein de ce rire et de ce deuil. Pour passer de l’un à l’autre en une seconde, il faut être très préparée. Sur le plateau, cela a été un vrai travail d’équipe. Tout le monde a tout fait pour créer l’espace nécessaire. On a tourné pendant dix heures, c’était très exigeant. À un moment, j’étais si épuisée que j’ai perdu le contrôle. Je savais que c’était nécessaire pour jouer la scène de façon réaliste.

Faut-il toujours perdre le contrôle pour jouer le plus juste possible ?

Cela dépend du personnage. Elisabeth n’ayant aucun contrôle sur la situation, il faut trouver l’endroit, en soi-même, où l’on n’a plus le contrôle en tant qu’actrice. Mais votre corps ne veut jamais aller par là et c’est logique : en tant qu’être humain, vous avez besoin d’être dans une zone de confort. C’est quelque chose qu’on apprend en école d’art dramatique, il y a une technique pour y parvenir. Parfois, cela fait partie du job.

Pensez-vous que le film, qui justement brosse le portrait de gens apparemment maîtres d’eux-mêmes mais qui, dès qu’on gratte un peu le vernis, sont en réalité très violents, tende un miroir à la société norvégienne ?

C’est très difficile pour moi de répondre, car je viens de cette société, je baigne dans cette culture. Je n’ai pas de point de vue extérieur. Mais j’ai entendu dire que la Norvège était dans le top 3 des pays où les gens sont les plus obéissants socialement. Dans la manière de gérer le conflit, la Norvège et la France n’ont rien à voir. Vous, vous dites tout, vous criez peut-être, et ensuite c’est terminé. Nous, nous accumulons. Je crois aussi que Halfdan a construit son personnage principal en se basant sur ce qu’avait dit une personnalité politique, sur le fait que chez nous, tout le monde semble prendre ses responsabilités sans jamais le faire vraiment. Et je pense que c’est l’une des choses qui attise le plus un conflit. Dans tous les cas, La Convocation est une satire du système scolaire et la façon dont ce système gère la confrontation. Beaucoup de professeurs pourront le reconnaître.

« Il faut trouver l’endroit, en soi-même, où l’on n’a plus le contrôle en tant qu’actrice. Mais votre corps ne veut jamais aller par là et c’est logique : en tant qu’être humain, vous avez besoin d’être dans une zone de confort. »

© Eye Eye Pictures 2024

Vous parliez au début de cet entretien d’une connexion artistique avec le réalisateur. Comment s’exprime-t-elle ?

C’est une alchimie difficilement dicible, mais je pense que nous partageons une compréhension de l’être humain, de façon consciente comme inconsciente. Dès que nous parlons sur le plateau comme en dehors, nous sommes vraiment exaltés. Même avec un personnage aussi sombre que celui d’Elisabeth, nous avons pris beaucoup de plaisir à le construire, à bâtir cet univers. Je crois que c’est une énergie qu’on sent dans le film.

Vous avez toujours besoin de cette connexion pour travailler avec un metteur en scène ?

C’est le plus important pour moi.

Le choix de vos rôles en dépend-il ?

C’est la vision du metteur en scène qui pèse dans la balance. Je crois que c’est ce qui devrait primer dans chaque production. Il est plus facile de la suivre si elle est forte, mais c’est aussi lorsqu’elle l’est qu’on peut la remettre en question, y apporter de la nuance. Je ne choisis pas un rôle spécifiquement. Si vous avez une équipe au service de cette vision, tout va se mettre en place naturellement.

Avant que Joachim Trier vous écrive pour vous proposer Julie (en 12 chapitres), qui vous a fait connaître et vous a valu un prix d’interprétation au Festival de Cannes en 2021, vous étiez sur le point d’abandonner l’idée d’être actrice. Que pensez-vous qu’il a vu en vous ?

Je ne sais pas. Peut-être tout ce qu’il y a dans Julie (en 12 chapitres) justement.

Comment ce film a-t-il changé votre carrière ?

Il a tout changé. La façon dont Joachim travaille, sur le script comme en plateau, a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. Il est extrêmement intelligent, à la fois en tant que personne et dans sa façon de tourner. J’ai tellement appris à ses côtés. Avoir une personne si proche de moi était effrayant et le fait de parvenir à rencontrer un public, le fait que certains spectateurs y aient vu quelque chose d’eux-mêmes, de leur propre vie, c’était une expérience très profonde. Et bien sûr, le prix à Cannes m’a permis de travailler à l’étranger.

Quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise sur ce tournage ?

Être capable d’accepter tout ce qu’on n’aime pas chez soi pour l’intégrer et devenir une personne complète. Cela peut être de la honte, de la colère, comme le fait de vous trouver belle. Il n’y a que comme ça qu’on parvient à être libre et heureux. Il ne faut pas s’écarter de ses défauts mais leur donner de l’amour. Plus vous êtes généreuse et honnête à ce sujet, meilleure actrice vous devenez.

Propos recueillis par Margaux Baralon

La Convocation

Réalisé par Halfdan Ullmann Tøndel

Allemagne, Pays-Bas, Suède, Norvège, 2024

Lorsqu'un incident se produit à l'école, les parents des jeunes Armand et Jon sont convoqués par la direction. Mais tout le monde a du mal à expliquer ce qu'il s’est réellement passé. Les récits des enfants s’opposent, les points de vue s’affrontent, jusqu’à faire trembler les certitudes des adultes…

En salles le 12 mars 2025.