RENCONTRE AVEC HÉLÈNE MERLIN ET BILLIE BLAIN – « Je voulais montrer les mécanismes du système patriarcal dans lequel on est tous piégés »

© Zinc

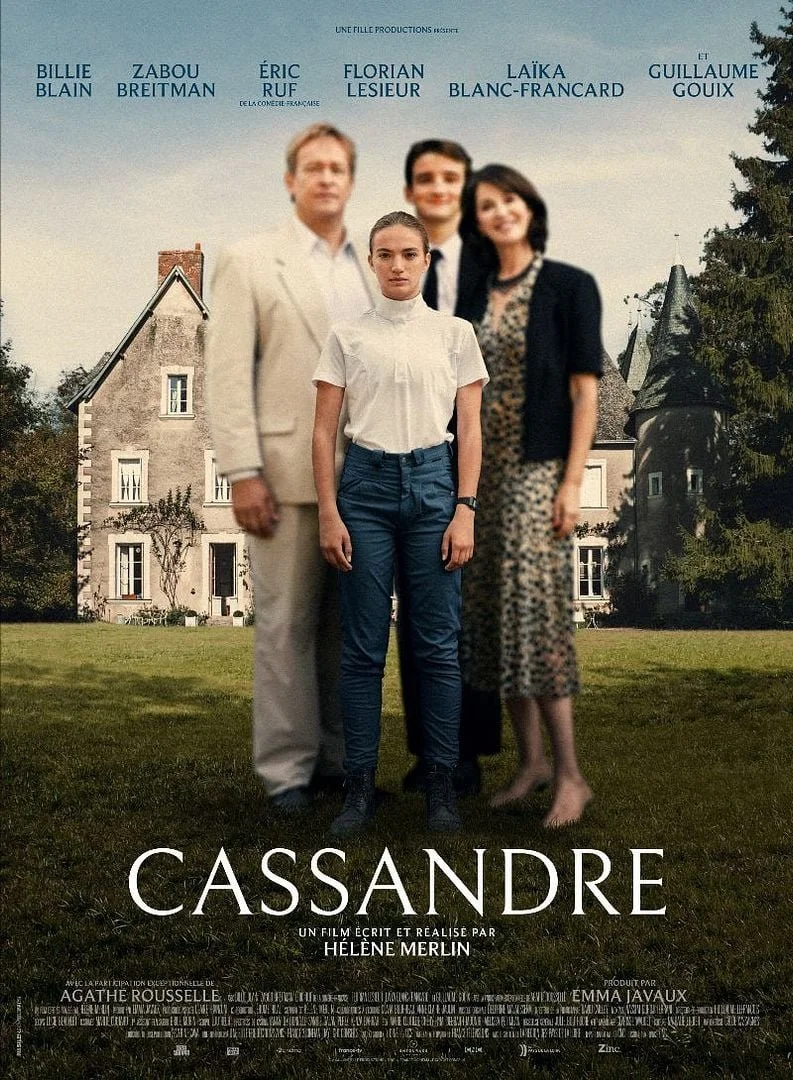

Dans Cassandre, Hélène Merlin s’est inspirée de son vécu pour raconter l’histoire d’une jeune fille qui tente de se défaire de sa famille marquée par diverses violences patriarcales, dont les actes incestueux du frère. Un premier film qui tire sa puissance de sa finesse, dont elle nous raconte la fabrication en compagnie de son actrice principale, Billie Blain.

Le film a pour titre Cassandre, en référence à cette prophétesse de la mythologie grecque qui, à cause d’Apollon, a perdu sa capacité à convaincre ses auditeurs de ses divinations. On peut y voir une métaphore de ce que traverse Cassandre, qui parle sans être crue. Mais vous y avez ajouté un sous-titre qui est « La mécanique des ombres », que signifie-t-il ?

HM. La trajectoire de Cassandre s’inscrit dans un contexte familial, dans une société. Le but était de décrypter et de mettre en lumière tous les mécanismes en jeu dans ce système patriarcal dans lequel on est tous piégés. Les ombres représentent ce qu’on a à l’intérieur de nous et autour de nous. Elles incarnent cette violence résiduelle qui se transmet de génération en génération. Cette violence ruisselle entre les personnages. On a d’abord le père qui a subi des violences à la guerre et qui va répercuter cette violence sur son fils, et ce fils va répéter les violences sur sa petite sœur. Cette dernière, Cassandre, est aussi habitée par une colère qui va rejaillir dans sa manière de traiter les chevaux quand elle est au centre équestre. Cette violence est une sorte d’héritage.

Vous travaillez sur ce projet depuis une dizaine d’années et à l’origine, le scénario s’appelait Cavale. Pourquoi avoir changé de titre ?

HM. Car j’ai changé de producteur ! Cavale était un titre que j’aimais beaucoup, et d’ailleurs Billie a passé le casting quand le projet portait encore ce nom. Pour moi, Cavale représentait l’idée de la cavalière [puisque Cassandre passe la plupart de son temps dans un centre équestre, ndlr], mais aussi celle de la fuite face au danger, de l’émancipation aussi. Malheureusement, cela ne résonnait pas trop pour le distributeur et la productrice. Nous avons cherché plein de titres avant de nous dire que dans le film, nous suivions l’histoire de Cassandre, alors il était logique qu’il porte son nom.

Billie, quelle a été votre réaction à la lecture de ce scénario ?

BB. Quand je l’ai lu, j’ai eu tout de suite très envie de faire partie de cette aventure. Cassandre est un personnage fort, qui a un côté un peu effronté, presque sauvage. Il y avait aussi le challenge d’interpréter quelqu’un qui naît d’une histoire inspirée de faits réels. Cela me plaisait beaucoup.

Comment décririez-vous l’évolution du personnage de Cassandre ?

HM. Au début, Cassandre est un peu aveuglée. Elle a l’impression que tout est normal dans sa famille, même si elle peut ressentir parfois un certain malaise. Elle ne peut pas mettre de mots dessus. Quand elle va entrer dans ce centre équestre, elle va découvrir une autre manière de communiquer, une autre manière d’être en relation. Elle va se sentir accueillie, entendue et respectée dans ses émotions. Quand elle amène sa nouvelle copine au manoir, elle voit à travers ses yeux qu’il y a des choses étranges dans le comportement de ses parents. Petit à petit, l’étau se referme sur elle, entre la violence éducative de ses parents et les agressions sexuelles de son frère. Lors de ces scènes, au départ, elle subit, elle est sidérée. Puis elle va tenter de reprendre le contrôle de la situation. Décider quand, où, comment cela va se passer et confronter son frère à l’échec. C’est une manière de reprendre le pouvoir et de refuser son statut de victime. Elle est tiraillée entre son aspect guerrier, son côté pur et naïf, et cet appel de la liberté qui va être plus fort que tout.

© Zinc

L’environnement familial de Cassandre semble bien ancré dans son époque, celle de la fin des années 1990. La mère, par exemple, est une ancienne soixante-huitarde devenue mère au foyer, et le père est un militaire qui a connu la guerre du Golfe. Était-ce important pour vous de raconter cette histoire en la mettant en scène à cette période ?

HM. L’idée était d’ancrer les personnages dans leurs époques, avec leurs dysfonctionnements. Les parents ont connu Mai 68. Ils font partie de cette génération qui a envoyé valser les mœurs, qui a libéré la sexualité. Malheureusement, cela a versé dans les extrêmes : le rapport à la sexualité est devenu très transgressif. Cassandre, en revanche, appartient à la génération d’après, celle qui veut libérer la parole sur les violences, et elle ne sera pas entendue.

Le film en lui-même appartient aussi à son époque puisqu’il sort en 2025, après le mouvement #MeToo, après #MeTooIncest, après des ouvrages comme La Familia Grande de Camille Kouchner ou Le Consentement de Vanessa Springora. Mon film fait partie de cette mouvance de la libération de la parole rendue possible grâce à la libération de l’écoute.

Le frère, qui finit par agresser sexuellement Cassandre, est premièrement présenté comme assez affectueux, fragile, et est filmé avec beaucoup de tendresse. Quel regard portez-vous sur ce personnage ?

BB. Cassandre aime son frère. Il l’admire, il l’aide. Il la couvre quand elle est en retard, par exemple. On voit la grande complicité entre le frère et la sœur.

HM. Si on regarde les analyses qui ont été faites sur les mineurs coupables d’agression, on se rend compte qu’un tiers des profils sont de type anxieux, comme ce frère-là qui n’a pas du tout confiance en lui. Il est en permanence humilié par son père, il n’arrive pas à devenir un homme. Comme c’est un ado qui a peur d’aller voir d’autres filles, il va tester ce qui le questionne avec sa complice la plus proche, c’est-à-dire sa sœur. Pour moi, le frère et la sœur sont deux victimes collatérales d’un climat familial incestuel et dysfonctionnel, tout comme les parents ont été victimes dans leur enfance et dans leur adolescence. On constate que ce n’est pas manichéen. La zone est toujours grise au sein des familles. L’idée était de déconstruire l’image du bourreau et l’image de la victime. Le frère est victime à un endroit puis devient bourreau. Cassandre n’est pas non plus la victime qu’on attend : elle ne pleure pas, ne va pas chercher de l’aide. Je voulais montrer la complexité de ces schémas relationnels.

Florian Lesieur a admirablement incarné le personnage du frère. Il a travaillé pour avoir des tics ou sur le fait de se voûter pour montrer qu’il est complètement écrasé par le père. Il a aussi modifié sa voix pour la rendre très fluette. Il a été d’une inventivité formidable sur le plateau, notamment au départ, avec les blagues qu’il doit faire à sa sœur pour mettre en scène leur complicité.

Sur le tournage, vous avez travaillé avec une coordinatrice d’intimité, Claire Chauchat. Comme cela s’est-il passé ?

BB. C’était la première fois que je travaillais avec une coordinatrice d’intimité et cela s’est très bien passé. Elle était hyper rassurante. Nous avions beaucoup travaillé en amont avec Florian, pour créer un cadre sécurisant entre nous. Si on avait besoin de la moindre protection, elle avait tout. Une panoplie surprenante ! Florian, de son côté, était très à l’écoute et attentionné, donc il n’y avait aucune peur à avoir.

HM. Avec Claire, Billie et Florian, nous avons décortiqué toutes les scènes. Je leur montrais toutes les postures et les gestes et je leur expliquais où je voulais placer la caméra. Cela permettait qu’il n’y ait aucune surprise au moment du tournage, et que ce soit comme une chorégraphie de danse ou de combat. L’important, quand on veut filmer pour dénoncer une violence, c’est de ne pas le reproduire sur ses acteurs.

Il y a aussi une mise en scène très pudique. Je ne montre pas les sexes. Quand je leur demandais de faire des mouvements, il y avait toujours des vêtements ou des draps. Je voulais respecter leur intimité en tant qu’acteurs et ne pas infliger des scènes trop violentes au spectateur.

© Zinc

Quand on regarde des fictions traitant de l’inceste entre un frère et une sœur, on a souvent l’impression que cette relation est romantisée, comme dans Marguerite et Julien de Valérie Donzelli. On parle moins d’une agression que d’une romance interdite. Votre film diffère totalement de ces représentations…

HM. Dans les œuvres, que ce soient des livres ou au cinéma, je ne trouvais pas de représentation de l’inceste telle que je l’avais vécu. Un film, par exemple, présenté à Cannes en 2016, Illégitime d’Adrian Sitaru, parle de jumeaux qui vont avoir un enfant et qui se demandent s’ils doivent le garder ou non. C’était des questions qui me paraissaient lunaires et complètement déviantes. En faisant Cassandre, j’avais besoin d’amener de la nuance et de dire : « Non, une histoire d’inceste entre un frère et une sœur n’est pas une histoire d’amour ». Je voulais rétablir une sorte de vérité.

Quand on est victime, on ressent de la culpabilité, de la honte, de la colère. Ce sont des émotions très complexes. Le moment où Cassandre décide de sortir de sa condition de victime est très questionnant, car on peut se dire « Mais elle le provoque ? Elle collabore ? ». Il fallait affiner, poser un regard juste sur son état et ses actions.

D’ailleurs, beaucoup de psys ont vu ce film et me disent : « On reconnaît ce que nous racontent nos patients et nos patientes. C’est précis dans la description des mécanismes ». Je me dis alors que j’ai bien travaillé, car l’écriture, au-delà mon vécu, a été nourrie de plein de lectures sociologiques, anthropologiques et psychologiques.

Au début de votre film, on a l’impression d’arriver dans un conte sur la famille avec des personnages qui brisent le quatrième mur en parlant au spectateur. Certaines scènes peuvent être assez drôles aussi, surtout dans la première demi-heure. Comment avez-vous décidé du ton à adopter pour raconter cette histoire ?

HM. Je ne voulais pas affliger le spectateur, car on le confronte déjà à quelque chose qui est dur à regarder. Il faut que la réflexion puisse se faire, et l’humour est un très bon moyen pour mettre de la distance et offrir des respirations. Le rire au sein même du drame nous amène une conscience. C’était un vrai numéro d’équilibriste, car il ne fallait pas trop verser dans le drame ni trop dans la comédie, et il fallait être toujours au service de notre histoire.

J’ai hérité de l’humour noir de mes parents. J’aime le caustique qui peut être manié par des réalisateurs comme Wes Anderson ou Almodóvar. L’idée de percer le quatrième mur peut paraître assez formelle mais pour moi, elle était vraiment porteuse de sens. L’inceste est une effraction dans le corps d’un individu et percer le quatrième mur, c’est aussi percer la bulle du spectateur.

Propos recueillis par Enora ABRY

Cassandre

Écrit et réalisé par Hélène Merlin

Avec Billie Blain, Zabou Breitman, Eric Ruf et Florien Lesieur

France, 2024

Été 1998. Campagne. Cassandre a 14 ans. Dans le petit manoir familial, ses parents et son frère aîné remarquent que son corps a changé. Heureusement, Cassandre est passionnée de cheval et intègre pour les vacances, un petit centre équestre où elle se fait adopter comme un animal étrange. Elle y découvre une autre normalité qui l'extrait petit-à-petit d'un corps familial qui l'engloutit...

En salles le 2 avril 2025.